“Kurang ajar kau!”

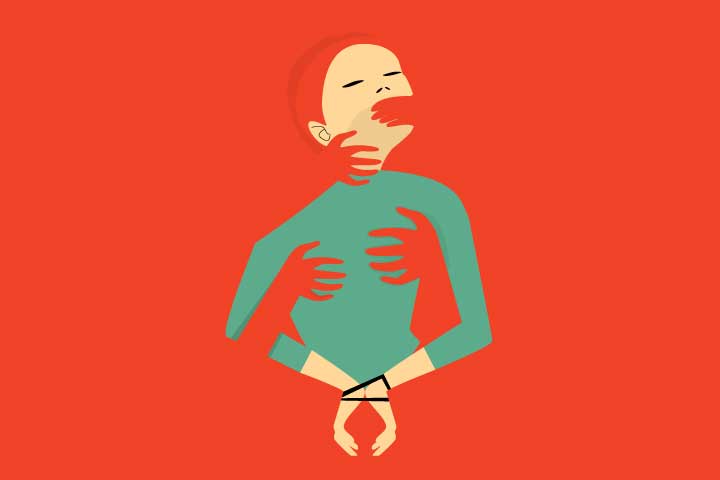

Jedar …. Seketika bogem tangan kanannya menghantam kepala bagian belakangku.

“Anjing kau! Dasar babi, perempuan benalu!” Sumpah serapah bertalu di sisi kiri gendang telingaku.

Belum cukup ia meredik, sekarang giliran rambut merahku yang terurai sepanjang punggung, dijambaknya. Jemarinya meremas dengan kencang hingga urat di sekujur tangan terpampang.

“Aduh… Abang…” aku mengerang kesakitan. Ia masih juga keranjingan, “Sakit, Abang…”

Hatiku meradang. Tangisku makin kencang. Napasku tersengal-sengal. Sesenggukan. Aku bak binatang di matanya.

***

Bada isya, aku tiba di rumah. Kebetulan ia telah pulang lebih dulu—tak seperti hari-hari biasanya. Sebagai seorang buruh keamanan penjaga apartemen mentereng di daerah Jakarta Selatan, Abang dipaksa pulang lebih larut malam. Bahkan, dalam sepekan, ia bisa tak pulang ke rumah selama tiga hari. Semua itu bisa terjadi karena tanggung jawab yang dilakukannya berada dalam dua kali putaran waktu kerja.

Durasi kerjanya delapan jam. Kadang mulai dari jam tujuh pagi dan berakhir pukul tiga sore. Bila Abang mendapat waktu kerja pada pagi hari, sore harinya sembari menunggu jam masuk malam, dia akan kembali ke ruko.

Kami tinggal di ruko milik salah seorang saudara. Sebelum kami menetap di sana, rumah kos-kosan di belahan daerah Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, merupakan tempat hunian kami. Aku harus menyisihkan uang setiap bulan sebesar lima ratus lima puluh ribu untuk bayar sewa.

Uang sebanyak itu kuperoleh dari hasil kerja menjadi penjaga warung telur ayam milik salah saudara dekat. Dalam sebulan, aku diupah tujuh ratus lima puluh ribu. Melalui hasil kerja itulah, selama tiga bulan, aku berhasil membayar sewa kamar kos. Berat memang rasanya.

Separuh upahku habis hanya untuk membayar sewa tempat tinggal. Belum lagi, biaya makan untuk kami berdua dalam sebulan. Alhasil, kami berdua memilih untuk pindah ke ruko berukuran persegi panjang ini.

Keputusan kami untuk menetap tinggal di ruko, memang tanpa sepengetahuan saudaraku. Aku mengira, ia tak mempersoalkan kepindahan kami. Sayangnya, lain pikiranku lain pikiran pula saudaraku. Baginya, ruko merupakan tempat kerja, bukan hunian tinggal atau keduanya.

Rasa keberatan saudaraku memang tak disampaikan secara langsung. Aku hanya tahu dari bisik-bisik antara istri pamanku dengan saudaraku, yang selanjutnya kusebut dengan Si Pemilik Ruko saja.

Ceritanya begini. Siang itu, aku sedang di rumah istri pamanku di daerah Ulujami, Jakarta Selatan. Lantaran sejak 14 Mei 2018, Si Pemilik Ruko mengatakan tak akan lagi memperpanjang kontrak sewa ruko, terpaksa aktivitas menjaga warung telur ayam berhenti.

Aku tak bisa tinggal diam. Lantas, aku mencari pemasukan tambahan untuk rumah tanggaku. Pilihan sementara jatuh kepada keluarga istri paman. Di rumahnya, pekerjaanku adalah mengurus dapur dan kebersihan. Dua hal yang kerap aku lakukan adalah memasak dan membersihkan rumah.

Di sela-sela pekerjaan, sesekali aku sisihkan sebagian waktu untuk mencuci pakaian rumah tanggaku, sebab air di ruko tempat kami tinggal debitnya terlalu kecil. Apalagi, tak ada pula ruang tempat kami menjemur pakaian basah.

Kondisi tersebut tentu sangat berbeda dengan rumah milik istri paman. Karena itu, aku minta izin kepadanya untuk menyambi cucian yang sudah menumpuk selama seminggu.

Sudah hampir sepekan aku bekerja dan upah yang diterima diberikan harian. Jumlahnya tak banyak memang. Hanya empat puluh ribu per hari. Tak apa-apa, ini hanya sementara. Pikirku, bila rumah warisan keluarga telah laku terjual, cita-cita untuk membuka warung makan akan segera terwujud. Dan, kehidupan rumah tanggaku tak akan susah seperti ini lagi.

Oh ya… hampir aku lupa. Setidaknya dengan menjadi pekerja rumah tangga, aku ingin menunjukkan sesuatu kepada anak-anak istri paman yang sudah besar.

Hal ini berkelindan dengan masakan yang aku hidangkan, sebab rasanya enak. Harapku kelak, mereka akan berkata, kalau aku memang piawai dalam meracik ragam menu masakan. Dengan begitu, salah seorang anak dari istri paman akan melirik, mungkin untuk membantu permodalan membangun warung makan atau memberikannya secara cuma-cuma. Semoga.

Harapanku besar kepada keluarga istri paman. Namun, sayangnya selalu saja ada orang yang tak suka denganku. Ceritanya bermula pada satu hari sekira jam dua belas siang, aku tengah meracik lawuk-pawuk di dapur.

Awalnya, tak ada niat untuk menguping sedikit pun obrolan antara istri paman dengan sosok di balik telepon genggamnya. Namun, apa yang ada di batinku membuat tubuh ini tergerak mendekati jendela kamar lebih dekat. Mengindik pelan-pelan agar dia tak mendengar.

“Kurang ajar,” batinku terkoyak. Ternyata Si Pemilik Ruko yang sedang berbincang dengan istri paman. Pasti, kali ini, aku yang menjadi bahan pergunjingan, “Hmmm… lihat saja nanti,” desisku dalam hati, “Aku tak akan tinggal diam begitu saja.”

***

Selepas tubuhku babak belur. Sekarang, perlahan-lahan ia membelai halus pipiku dengan ujung kukunya, “Manis…” desisnya dari arah telinga sisi kiri.

“Manis… maafkan Abang. Abang tak bermaksud memukuli.”

Inilah Abang, suamiku. Tertiba ia keranjingan-kesetanan. Seketika pula ia berubah seratus delapan puluh derajat menjadi lembut. Dalam sauk tangis, ia minta maaf. Permintaan tersebut dirapalnya tak sekali, melainkan berkali-kali demi meyakinkanku.

“Ya… benar. Abang hanya lelah sehabis pulang kerja. Aku yakin,” ucapku dalam hati.

“Sayang… aku mau kopi hitam buatanmu yang nikmat itu. Maukah sayang, kamu, bikinkan Abang?”

Aku tak berdaya menolak rayuannya. Tubuhku terus dimanja-manja. Abang berubah menjadi anjing liar yang mendadak jinak, “Oh Abangku.”

Lekas aku pergi menuju dapur. Mencari panci dan mulai memasak air panas.

“Oh, tidak,” air galon di rumah habis. Kesialan macam apa lagi yang menimpaku.

“Abang, air galon habis,” sahutku dari balik dinding kayu yang bersekat.

“Habis, ya? Ayo kita beli isi ulang sayang,” timpalnya dengan lembut.

Aku berbenah. Mengambil dompet kecil yang tadi baru saja terisi uang tiga puluh tiga ribu.

“Sudah siap?” tanyanya dari atas kursi sepeda motor. Sontak kubalas dengan anggukan kepala.

Selesai mengisi air galon kami kembali pulang menuju ruko.

***

Aku tak akan bertanya kepada istri paman, siapakah yang menelepon tadi. Hari ini, aku harus bersabar sampai pekerjaan rumah semuanya rampung. Nanti, ketika telah tiba di ruko, segalanya akan aku cerita semua ini kepada Abang. Lebih baik aku tinggal tidur, sehabis dua lawuk tumis buncis dan kentang balado ini selesai. Setelah itu, aku akan makan siang dan menghisap sebatang Djarum Super.

Rumah tangga istri paman tak menuntutku terlalu besar. Aku tak harus sungkan mengatakan apa pun kepadanya. Salah satu contoh, ketika aku tak ingin berpuasa, meskipun di belakang itu aku tahu ia akan menasehati dengan ribuan ayat suci dari Al-Qur’an. Namun, kupingku ini telah kebal.

Justru, sebaliknya, aku punya cara melawan yang ampuh. Hanya tinggal bercerita tentang perutku yang sakit melilit, pastilah mereka akan percaya begitu saja. Lagi pula, siapa yang tahu kalau aku ini berbohong? Tuhan? Peduli setan dengan Tuhan!

Tubuhku terlanjur hina dina. Mau aku berkata jujur atau bersikap santun, sama saja tak ada gunanya. Orang akan tetap menilai, aku adalah perempuan murahan! Pasti itu!

Aku sudah kebal dengan cacian model begitu. Di Jakarta, aku harus pandai berdrama. Bermain peran. Ini pilihan hidup. Kalau tidak, aku dan suamiku tak bisa makan, bayar cicilan motor, bayar cicilan kulkas, bayar cicilan televisi, dan telepon pintar, yang semuanya telah kadung aku kredit.

Hidupku memang mahal.

Segala kebutuhan itu memang aku pilih dengan sadar. Semua bermula sejak aku pindah dari belahan Jakarta Selatan menuju ke daerah Kota Tua. Pusat kota mengajarkan kehidupan bagi seorang perempuan sepertiku, untuk menjual apa yang telah melekat di dalam tubuhku.

Dunia pekerja seks, itulah yang membawaku pada perjumpaan dengan kehidupan yang serba mahal. Selama dua tahun, sejak 2014 hingga 2016, aku terbenam dalam kenikmatan. Menawarkan tubuh merupakan cara untuk bisa bertahan hidup. Dalam satu putaran malam, aku mendapatkan uang jutaan rupiah.

Aku sebenarnya menyesal. Hidup sebagai pekerja seks membuatku tidak lagi diakui sebagai ibu oleh anak semata wayangku. Sesak dada ini rasanya. Kala perjumpaan pertama dengan Dzkri di Jakarta beberapa waktu lalu, ia bilang tak mau lagi tinggal serumah bersamaku.

Aku memang salah. Meninggalkan Dzkri ketika SMA tingkat satu untuk dirawat dan dibesarkan oleh adik kandungku. Selama lebih dari empat tahun lamanya aku menelantarkan Dzkri. Dan kini, tiba-tiba aku datang hendak mengajaknya untuk tinggal bersama dengan seorang ayah baru. Malapetaka.

Belum cukup derita ini berlangsung. Sekarang, seluruh anggota keluargaku yang berjumlah empat orang itu enggan menerimaku di rumah lagi. Bahkan, mereka juga mengecam pernikahanku dengan lelaki baru, serta mengungkit-ungkit ketidakhadiranku saat Ibu mangkat pada 2017 lalu.

Adikku nomor tiga, seorang laki-laki yang telah berkeluarga, juga terus memberondong dengan deretan kalimat tanya, “Kemana aja lu baru dateng? Mama sakit lu gak ada! Tahu lu Mama meninggal? Ha?” hardik Andre Februari lalu.

“Lu kaga akan pernah tahu emang! Mama, waktu nahan sakitnya, dia terus memanggil-manggil nama lu! Mana lu? Lu gak ada kabar!” berangnya.

“Lu malah nikah sama orang laen. Mama lu tuh mati. Sakit! Lu gak pernah tahu!”

Gumprang. Kaki kanan Andre mendarat di atas meja. Rumah berkobar amuk-amarah.

Aku dan suami hanya bisa menunduk. Kedua bola mataku bergerak melirik ke arah Abang. Aku tahu ia menahan berang. Tangan kanannya telah mengepal kencang-kencang. Di depan hadapan Abang, adikku belum juga berhenti memaki.

“Sekarang lu dateng kemari. Mau tinggal dimari? Minta-minta bagian rumah warisan? Gitu? Kurang ajar lu!”

Aku harus pergi. Sebelum malapetaka terjadi lagi.

Kini, aku terusir dari rumahku sendiri. Tak ada rumah dan hanya bermodal pakaian sisa. Kami melangkah gontai bergerak menjauh. Rumah dengan segala masa kecil yang tersimpan tak lagi mau menerima tubuh baruku.

“Sayang … aku akan usahakan untuk ngelamar kerja. Apa pun pekerjaan itu. Asalkan hidup kita bisa lebih baik.”

Aku hanya berangguk kepala dan melempar senyum tipis kepadanya. Semoga, pilihan hidupku bersama Abang merupakan keputusan yang tepat.

“Huss.” Lagi-lagi aku bermimpi. Sudah tiga hari ini aku selalu bermimpi.

***

“Banyak duit lu sekarang.” Aku tersentak mendengar Abang bekata seperti itu.

“Kaga banyak, Bang. Cuma sedikit, inikan gua kerja di rumah Istri Paman. Lagi pula cuma empat puluh ribu per hari dikas….”

“Mane sini duit lu? kasih unjuk gue … buru!” tetak abang.

Aku melongo menatap Abang. Tanganku gemetar. Perlahan aku keluarkan selembar uang dua puluh ribu dan sepuluh ribu.

“Sini buru! Buat gua beli rokok!” Rampas Abang dari tanganku dan pergi meninggalkan begitu saja.

Kepalaku mendadak pusing. Aku harus mencari obat. Mulai tanganku merogoh saku celana.

“Ohh … syukurlah. Rupanya aku masih menyimpan uang tiga ribu, sisa kembalian naik angkutan umum tadi. Sebagian masih cukup untuk membeli bodrex satu butir dan rokok sebatang.”

Mengindik aku keluar dari pintu belakang. Jarak warung tak jauh dari ruko tempatku berada, hanya sekitar dua ratus meter.

Aku butuh waktu sendiri. Kepada penjual warung aku meminta air gelas. Obat yang telah dibeli segera aku tenggak dengan cepat. Begitu juga dengan sebatang rokok segera aku bakar. Beberapa tarik panjang dan beberapa pula telah aku embuskan. Satu batang telah tandas.

Aku harus segera balik ke ruko. Bila tidak Abang bisa memaki lagi. Apalagi bila aku ketahuan membeli rokok dan keluar rumah tanpa izin.

“Asih….”

“Kemana lu? Asih ….” Belum sempat aku menutup pintu belakang, benar saja, Abang kembali berteriak.

“Iya … bentar Abang,” balasku.

“Asih … cepet sini lu! Mana hp? Mana?”

“Gawat ….” Aku lupa tak mengabarkan Abang, padahal selama bekerja tadi aku membawa telepon genggam.

“Ben-” belum juga selesai suaranya sudah menggelegar lagi.

“Asih …” teriak Abang kembali.

“Iya … Abang … sebentar …. lagi dicari.”

“Sial. Aku lupa menaruhnya dimana.” Kucari di saku celana, tak ada. Ku cari di dekat kamar mandi juga tak ada. “Ohh ….” Mungkin di dekat para-para telur ayam.

Sialan ternyata juga tak ada.

“Asih … mana hpnya? Cepet ….” Nadanya semakin tinggi. Ini tanda bahaya. Tak ada istirahat, tak ada tarikan napas panjang.

“Ohh…” Aku baru ingat. Tadi sewaktu pulang aku taruh di dalam tas.

Aku segera berlari menuju dapur. Mencari tas selempang berwarna hijau. “Mana ya? Di mana ya aku taruh,” gumamku selama pencarian.

“Asih…”

“Aduh … gawat … dimana ya?”

“Ini dia! Sialan ….” Rupanya terselip di antara kue apem dan lawuk-pauk yang tadi aku bungkus dari rumah istri paman.

Terseok-seok aku berlari menuju kamar, “Ini Bang … hpnya ….” Sodorku. Abang langsung menyerobotnya.

Di atas kasur tak beranjak ia merebahkan badan. Celana pendek hitam dan kaus kutang putih, sebagai pakaian yang ia gemari saban pulang kerja. Aku hanya berdiri di dekat pintu, tak berani mendekat. Ia bisa saja mendadak berang, kalau saja aku mendekat tiba-tiba tanpa diminta.

Tangan Abang mulai mengotak-atik layar kaca. Katup mulutnya mulai terbuka. Cecar-mencecar dengan pertanyaan. “Ngapain lu kerja bawa hp?”

Gemetar tubuhku. Gugup.

“Apa yang salah memangnya Bang?” Napas mulai tersengal-sengal.

“Pake nanya lagi lu! Gua cariin dari siang tuh hp. Ternyata … nih hp malah lu bawa kerja … ngapain si lu kerja bawa hp?” tetak Abang.

Lagi-lagi aku hanya menunduk. Bagi Abang menatap mata, sama halnya dengan memancing ikan di air yang keruh. Pernah aku coba dulu untuk tak menunduk, kala ia membentak dan memaki-maki. Ujungnya, sudah aku kira. Ia pikir aku menantang. Alhasil, rambutku dijambak, perutku ditendang. Sakit rasanya! Diperlakukan bagai binatang!

Hening.

Abang masih mengotak-atik layar telepon pintar itu.

Dan tiba-tiba.

“Anjing … babi lu!” Ia menjambak rambutku. Leherku dicekik dengan erat. Tubuhku ditabrakkan ke dinding. “Derr ….” Bunyi suara pentalan tubuhku.

“Kenapa lu diem bangsat?” tanyanya.

“Demm ….” Perutku dipukul tepat pada bagian tengah. Aku menjerit.

“Kenapa lu baca itu? Ha?”

Air mataku menetes berhamburan. Teriakku sesak tertahan, “Sa … sakit Abang … sakit ….”

Aku ayunkan dengkul tepat mengarah di belahan selangkangannya. Cekik Abang terlepas. Tergopoh-gapah aku berlari membuka pintu dorong ruko. Aku merayap keluar. Aku lari. Abang berlari gotai mengejar.

Orang-orang hanya melihat kami. Macam kuning hitam jalanan yang tengah bertengkar. Lariku makin kencang-kencang. Dan terus melaju kencang.

Di depan jalan ada tikungan. Aku menoleh pandangan ke arah belakang. Tampaknya Abang sudah berhenti mengejar. Walaupun begitu, aku masih tetap harus berlari. “Itu dia ….” Gang kecil di depan. Napasku habis. Aku tersungkur. Aku menarik napas panjang.

Tubuhku mulai bangkit. Perlahan aku menggerakan tubuh. Mulai juga aku sandarkan badan ke aspal jalan. Kedua kaki kuselonjorkan. “Oh Tuhan … cobaan apa lagi ini? Ke mana aku harus berlari?”

Aku meratap dalam gelap. Tangisku semakin menebal. Hidupku hancur berantakan.

***

“Tok-tok-tok ….” Masuk Bu.

Ibuku memasuki kamar. “Dek-Dek… Ibu tadi ditelepon lagi sama Puri, Dek.”

“Iya? Terus gimana?”

“Puri cerita, kalau uang bulan April penjualan telur ayam gak disetor Si Asih. Jumlahnya kurang lebih empat juta. Beneran katanya.” Mata Ibu melotot terkaget-kaget. Ia mulai mengatur napas dan melanjutkan lagi ceritanya, “Makanya Si Puri berhenti jualan telur ayam. Duitnya abis katanya dibawa Asih kabur. Ya Allah parah banget.” Kedua tangan ibu mengelus-elus dada.

“Emang duitnya buat apa?”

“Kata Puri, buat dipake Asih bayar cicilan motor sama kulkas. Ya Allah, cobaan apa, ya, ini? Kenapa Asih berubah gitu ya? Dulunya nggak gitu kok dia.” Ibu terus membatin. Kaget.

“Mana lagi suaminya galak katanya Puri. Pernah ada kejadian waktu Puri lagi di ruko. Eh, tiba-tiba suaminya Asih dateng. Kayaknya abis pulang kerja. Bukannya gimana, ya. Eh malah Si Asih dimaki-maki. Semua nama binatang di Ragunan dikeluarin. Puri katanya ketakutan. Di situ juga ada anak Puri yang masih SD kelas dua. Anaknya Puri nangis, teriak-teriak.”

“Ya Allah, Bu. Kasihan itu anaknya Mbak Puri. Yaudah, Bu, istirahat dulu gih udah malem ini. Sudah jam sepuluh lewat.”

“Yaudah kalau gitu besok kita cerita lagi. Ibu mau shalat witir dulu deh, ya.”

***

Mungkin, saat ini, lebih baik untuk sementara waktu mengungsi di rumah istri paman. Tanpa alas kaki aku berjalan. Hampir lebih empat kilometer telah aku lalui. Sepanjang jalan orang milirik dengan sinis. Mungkin, pikir mereka, aku gila. Aku berharap istri paman belum tidur atau anaknya yang ketiga, Joko, masih terjaga.

Sedikit lagi tiba, rumah berpagar coklat dan bertembok merah muda itu sudah di depan. Mulailah aku membungkukkan badan dan mengintip dari lubang pagar.

“Joko … Joko …” sahutku.

“Lah, Mbak Asih, kok balik lagi? Kenapa? Masuk dulu sini.” Teriaknya dari balik jendela kamar.

Sontak aku membuka pintu depan yang belum terkunci itu. Empat sampai lima langkah maju, aku berteriak “Mbak di pukulin lagi Jok. Sakit perut Mbak.” Butiran air yang terbendung oleh kantung mataku sedari tadi tak lagi dapat tertahan.

“Hei … Mbak … Hei … jangan nangis dulu sini masuk di dalem. He .…” Aku mendadak panik. Ini adalah pengalaman pertama bagiku.

Dengan cekatan. Joko langsung bergegas mengambil satu gelas dan sebotol air putih. Ia mulai menuangkan air dan memintaku untuk minum.

“Mbak lari dari ruko. Gak bawa apa-apa. Kaki Mbak sakit.” Aku tunjukkan kepadanya telapak kakiku yang menghitam. Perih rasanya.

“Iya, Mbak. Udah di sini dulu aman. Udah Mbak istirahat dulu, ya.”

Pintu kamar istri paman terbuka. Dengan mukena yang terurai berwana putih polos, Dia keluar dengan wajah panik. “Eh… Kok lu di sini lagi? Kenapa? Ya Allah.” Wajahnya mendadak memerah.

“Huaa …. gue dipukulin lagi. Gue jalan dari ruko ke sini. Ya Allah … sakit banget kaki gue.”

“Yaudah Bu sholat dulu aja. Biar Mbak Asih narik napas dulu di sini,” sahut Joko.

Gerak tubuh istri paman tak beraturan. Lingkung. Kedua tangan diangkat setinggi bahu. Panik. “Iya deh kalau gitu. Bentar, ya, Sih, gua shalat dulu.” Balas istri paman.

Lepas lima menit kemudian, istri paman datang lagi. Begitu pula dengan Joko yang mulai bergerak untuk ikut duduk mendengar.

“Kenapa emang kok dipukulin lagi?” tanya istri paman penasaran.

“Gue baru pulang kan tadi. Terus hp gue bawa. Dia nyariin hp. Terus tiba-tiba marah mukulin gua. Gue dibilang anjinglah, babilah. Perut gue ditonjokin. Leher gue abis dicekekin.” Air mataku berhamburan. Aku tak kuasa menahan sakit.

“Ya Allah … udah-udah … sih … udah … gak usah cerita kalau berat … udah lu istirahat aja.”

“Padahal hp yang beli gue. Ia gak pernah tuh kasih gue duit. Duit hasil kerjanya dibilang abis terus.”

“Gue tahu dia marah, karena wasap dari cewenya gue baca. Padahal, kaga gue ungkit-ungkit soal itu pas lagi di ruko. Gue diemin aja. Gue cuma cukup tahu aja. Gue udah gak mau ngambil bahaya kalau gue marah karena ntu cewe. Dulu lu tahukan? Gue kabur ke sini karena sempat marah pas dia ketauan selingkuh sama cewe lain? Terus gue abis dipukulin.”

Kedua orang di depanku terheran-heran. Mukanya asam ingin murka kepada suamiku. Tak ada kata yang mereka ucapkan tentang kesabaran. Selama ini mereka tak pernah mendengar cerita suamiku. Mereka hanya terproyeksi melalui ceritaku seorang.

Aku masih menangis tersedu-sedu. Dengan cara yang terbatah-batah aku masih ingin bercerita sekali lagi. Dan, “Sekarang gue … gue … gue minta cere aja sama dia. Gue udah gak kuat lagi.”

Malam itu terasa panjang bagiku. Tubuhku lelah. Satu per satu orang rumah mulai memasuki kamar. Aku tergelepak di atas kasur lipat.

Aku lelah dengan drama ini.