Demokrasi sebagai pijakan memasuki masyarakat modern menjadi mewah buat kita rakyat Indonesia (Kemunduran Rejim Soeharto, Pembebasan, No.III/Januari 1997, hlm. 9).

Dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Rakyat Demokratik pada 15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta, peserta menyepakati dibentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam forum tersebut, Budiman Sudjatmiko—saat itu aktivis mahasiswa—terpilih sebagai sebagai ketua umum partai.

Di umurnya yang masih belia, si Sinar Merah langsung bikin geger publik. Hal ini diawali dengan pemberitaan asas partai bukan Pancasila dengan pertimbangan itu sebagai ideologi negara yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sebagaimana tertuang di “PRD Memang Kiri” dalam Pembebasan No.1/Oktober 1996.

Miftahuddin dalam bukunya Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani, menyatakan partai tersebut menyusun asas yang lebih spesifik, tapi masih turunan dari Pancasila, yaitu sosial demokrasi kerakyatan. Tujuan PRD adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan, baik manusia atas manusia maupun penindasan bangsa antarbangsa.

Rezim Orde Baru (Orba) dibuat jengkel dengan kehadiran PRD. Alasannya, partai ini menjadikan sistem Orba sebagai musuh utama karena dipandang menyimpang.

Bagi PRD, sebagaimana “Merebut Demokrasi Sejati” dalam Pembebasan No.III/Januari 1997, seluruh masalah rakyat terjadi karena sistem politik yang tidak demokratis dan berakar dari paket lima Undang-undang (UU) Politik 1985 dan diberlakukannya dwi fungsi ABRI sebagai basis legitimasi rezim.

Jika menengok pada pemikiran dan aktivitas utama PRD, partai tersebut memang lebih prodemokrasi karena terinspirasi Sarekat Islam dan Tan Malaka. Demikian dirujuk dari “PRD dan Gerakan Komunis”, Pembebasan No.I/Oktober 1996.

Dalam laporan yang sama dikatakan, agenda utama partai tersebut adalah menyebarkan gagasan dan program perjuangan PRD, membangun persatuan nasional, memperluas struktur organisasi dan melakukan kaderisasi dengan pendidikan ideologi, politik, dan organisasi.

Keterangan tersebut memang bukan omong kosong belaka. Sebab, hal senada juga disampaikan Vicky Verry Angga dalam tesisnya di Universitas Diponegoro (2019), Pendobrak yang Terlupakan: Pergerakan Partai Rakyat Demokratik pada Akhir Orde Baru sampai Awal Reformasi 1994-2004.

Dalam karya ilmiahnya, Vicky menyebut PRD mengorganisir rakyat dari pabrik, desa, kampung kota, perkebunan maupun kampus untuk membentuk front demokrasi menentang Pemerintahan Orba. Pada lingkup lebih luas, si Sinar Merah mengutus duta-dutanya untuk bicara di berbagai forum pada tingkat regional maupun global.

PRD dan Tuduhan Sepihak Rezim Orba

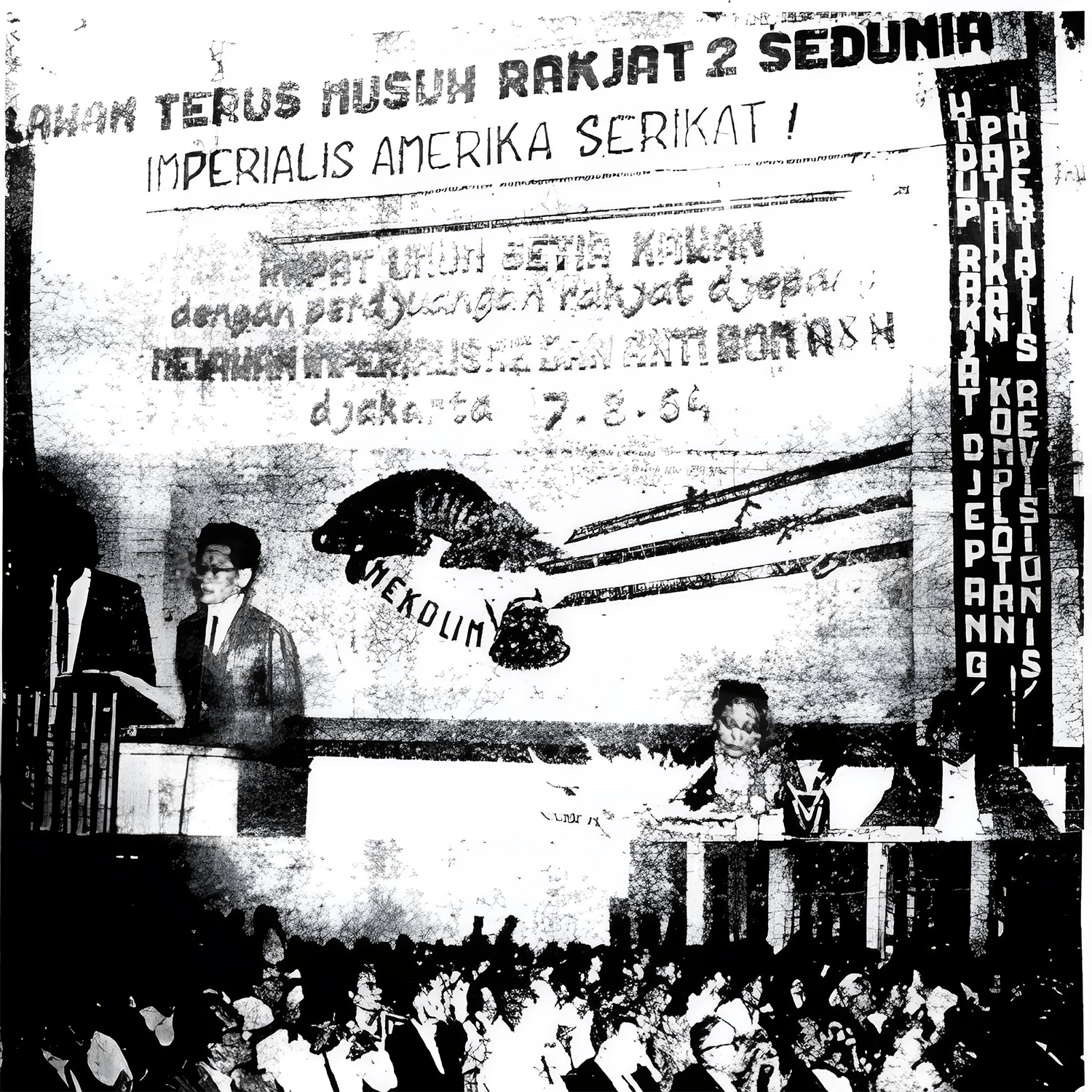

Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996: Titik Balik Perlawanan Rakyat, mengatakan Rezim Orba secara sepihak menuduh PRD sebagai dalang atas Peristiwa 27 Juli (Kudatuli) 1996, tatkala kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserang.

Hal tersebut juga diberitakan dalam “Kambing Hitam, Fitnah, Teror”, Pembebasan No.1/Oktober 1996. Bahkan, melalui media-media massanya, saat itu pemerintah melakukan propaganda untuk menstigma PRD sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang hidup lagi.

Anggapan PRD adalah PKI gaya baru dapat terjadi karena basis PRD memang merangkul buruh tani, mahasiswa, serta mempunyai banyak underbow yang identik dengan PKI. Istilah-istilah yang dipakai PRD disebutkan juga mirip PKI yang seharusnya wajar dipakai oleh golongan demokrat-radikal, seperti progresif, kapitalis, borjuis, dan revolusioner.

Setelah fitnah itu, PRD mulai dilarang oleh Pemerintah Orba pada 30 Oktober 1996. Tetapi, dari dalam penjara, pimpinan PRD mengeluarkan instruksi kepada seluruh kadernya untuk terus bergerak.

Turba di Nganjuk

Perjuangan PRD dalam mengedukasi massa di pedesaan Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), memang terjadi setelah peristiwa Kudatuli. Hal ini terekam di Jawa Pos dengan berita “Aktivis PRD Jatim Diciduk saat KKN”.

Dalam laporannya, Jawa Pos memberitakan adanya aktivis PRD yang ditangkap saat KKN di Desa Tawang, Kecamatan Gondang, Nganjuk, oleh tim pelacak dari ABRI Tingkat I maupun kabupaten pada 13 Agustus 1996.

Aktivis PRD yang dibekuk dilaporkan bernama Wahyu Wiyanarko, mahasiswa berusia 24 tahun asal Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Jombang, Jatim. Wahyu dituduh melakukan penanaman ideologi dan pengaruhnya (pencerdasan masyarakat) di lingkungan setempat, yaitu lingkungan Desa Tawang, Kecamatan Gondang, Nganjuk.

HS (inisial samaran), seorang pemuda dari Desa Campur, Kecamatan Gondang, Nganjuk, mengaku rumahnya pernah didatangi pihak Koramil Kecamatan Gondang. Peristiwa ini terjadi pada 1997 atau setelah Kudatuli.

Menurut HS dalam wawancara pada 4 September 2023, orang yang paling dicari oleh aparat saat itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang telah dikeluarkan dari kampus. Para mahasiswa drop out ini, dalam pandangan aparat, kemungkinan besar bergabung dengan PRD untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

HS menambahkan, penyisiran aparat yang bertujuan menangkap aktivis PRD di Nganjuk sangat banyak, bahkan hampir di seluruh kecamatan yang ada.

Sejatinya, turun ke bawah atau turba dalam program edukasi massa di pedesaan Nganjuk, merupakan strategi pengerahan massa dalam jumlah besar yang tujuannya untuk membentuk front perjuangan melawan Orde Baru.

Hal tersebut disampaikan berdasarkan laporan Pembebasan No.III/Januari 1997 yang berkepala “Front yang Dapat Menggerakkan Massa”. Dalam artikel tersebut dikatakan telah tiba waktunya bagi kaum demokrasi menyatukan perjuangannya dalam satu wadah front perjuangan.

Front yang dimaksud adalah sebuah perjuangan untuk melawan beragam penindasan. Penyatuan seluruh kelompok prodemokrasi diyakini harus segera diwujudkan karena berjuang secara sendiri-sendiri dinilai kurang efektif.

Perjuangan sendiri-sendiri juga sering membuat gesekan antarsesama, sehingga melemahkan kelompok prodemokrasi itu sendiri. Program perjuangan bersama juga mustahil dapat mendesak Orba jika dilakukan oleh satu atau dua organisasi. Dengan pertimbangan itulah, maka front perjuangan menjadi prioritas PRD.

Bagi PRD, Kudatuli adalah refleksi dan angin segar karena massa yang selama ini tertindas ternyata masih memiliki kekuatan besar untuk melawan. Namun, di saat yang sama si Sinar Merah merasa tidak berhasil memimpin dan mengorganisir massa tersebut.

Alhasil, Kudatuli menjadi cerminan bagi PRD guna membentuk dan mengarahkan berbagai massa prodemokrasi untuk meniadakan penindasan, termasuk pion-pion Orba di desa-desa. Demikian dilaporkan Pembebasan No.III/Januari 1997 dalam “Merebut Demokrasi Sejati”.

Sekalipun sudah digebuk rezim, sepak terjang PRD di Nganjuk ternyata masih berlanjut. Hal ini sebagaimana dilaporkan Harian Analisa dalam berita “Ditemukan, Selebaran Ajak Boikot Pemilu dari PRD” edisi 21 Mei 1997.

Berita tersebut melaporkan telah ditemukan selebaran kertas yang berisi ajakan untuk memboikot Pemilu 1997 dari PRD pada 18 Mei 1997. Selebaran itu dilaporkan ke bagian sosial dan politik Nganjuk oleh pemuda yang bernama Irawan dan Tono saat bermain gitar setelah menerima selebaran dari pria bernama Tjandra Adi Purnama.

Diketahui, selembaran tersebut ditandatangani Mirah Mahardika di Jakarta pada 25 Maret 1997. Selain ajakan boikot Pemilu 1997, selambaran juga berisi seruan membentuk koalisi demokratik kerakyatan dan mengangkat presiden baru.

Menurut selebaran itu, pemilu telah direkayasa sedemikian rupa, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat menyampaikan aspirasi rakyat.

Lebih lanjut, bagi PRD, Pemilu 1997 adalah alat untuk membohongi rakyat karena seolah-olah rakyat dapat menyalurkan aspirasinya, seakan-akan pula dipilih oleh orang-orang yang mewakili rakyat, dan memosisikan pemerintah berdasarkan suara rakyat.

Adapun alasan PRD memboikot Pemilu 1997 adalah karena tidak disertakannya PDI yang sebenarnya sebagai organisasi peserta pemilihan umum (OPP) dan malah menyertakan PDI “Kerbau” Soerjadi. Si Sinar Merah menganggap PDI “Kerbau” adalah alat penguasa untuk menindas rakyat.

Pemilu sejati, menurut PRD, adalah pemilu yang menyertakan PDI asli sebagai OPP, pencabutan lima UU Politik, dan pencabutan dwi fungsi ABRI.

Bagi partai tersebut rezim akan dengan mudahnya menyelewengkan Pemilu 1997 apabila lima UU Politik dan dwi fungsi ABRI tidak dicabut. Demikian tercantum dalam “Boikot Pemilu sampai Ada Demokrasi di Indonesia”, Pembebasan No.IV/Februari 1997.

Setelah Tuan Presiden Turun

Usai sekian lama, akhirnya gerakan sosial yang menuntut diadakannya reformasi terjadi pada 1998. Presiden Soeharto lengser dari jabatannya karena sudah lama kehilangan legitimasi dan nilai prestise dirinya.

Gerakan reformasi tidak hanya bergulir di kota-kota besar, tapi juga menyebar ke berbagai daerah. Fenomena itu disebut sebagai “transisi reformasi”.

Nur Sayyid dalam bukunya Gerakan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Sipil, mengatakan transisi reformasi adalah bentuk kebangkitan rakyat pedesaan setelah sekian lama hidup dalam kondisi tertekan.

Dalam konteks ini, PRD lagi-lagi memberikan doktrin penyemangat bagi para aktivis reformasi, termasuk di pedesaan. Doktrin tersebut disebutkan dalam Pembebasan No.8/Th.III/1-15 September 1998 dengan judul “Radikalisme Masuk Desa” yang berbunyi:

“Aksi massa adalah kunci! Jangan pernah berhenti melakukan aksi-massa. Ingat, para pendukung Soeharto masih bercokol di DPR/MPR, seluruh jajaran ABRI, departemen-departemen, pemerintahan-pemerintahan daerah sampai kelurahan-kelurahan. Tuntaskan reformasi dengan aksi-aksi massa!”

Aksi gerakan reformasi di pedesaan Nganjuk memang terjadi pada Juni-Juli 1998. Dalam riset skripsi saya di Universitas Diponegoro (2024) bertajuk Reformasi Desa: Pelengseran Pejabat Desa di Nganjuk 1998 Studi Kasus di Desa Kedondong, Desa Campur, dan Desa Kedungsoko, mengungkap dari seluruh desa yang ada di Nganjuk, tidak kurang ada 115 desa yang bergejolak.

Penyebabnya sangat beragam, seperti: penyalahgunaan kekuasaan, praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), sifat otoriter pejabat desa, permasalahan pribadi, dan sebagainya.

Penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN inilah yang berkelindan erat dengan kekuasaan Orba. Saat itu, desa mengikuti aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi setiap desa.

Kondisi itulah yang kemudian membuat desa menjadi objek kepentingan pusat daripada kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga “penyakit” penguasa terkait penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN juga merambah desa.

Akan tetapi, lantaran itu pula yang membuat lebih dari 100 desa di Nganjuk bergejolak tidak lama setelah Soeharto lengser sebagai presiden.