Dalam suasana tahun politik ini, semua politisi berkali-kali merapal mantra Indonesia Emas 2045, bonus demografi, meningkatkan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan lainnya. Narasi-narasi optimis tersebut lumayan berbahaya karena jauh panggang dari api.

Nyatanya, negara ini menciptakan hambatan-hambatan untuk memajukan tenaga produktif rakyat melalui peraturan perundang-undangannya sendiri. Mulai dari kebijakan uang kuliah mahal, pendidikan tidak merata, pasar tenaga kerja fleksibel, liberalisasi pangan dan tanah, dan sebagainya.

Hambatan-hambatan tersebut pada gilirannya menciptakan problem struktural yang kian akut dan tak tertolong: pengangguran. Dalam konteks itu, pemerintah sesumbar telah sukses menurunkan angka pengangguran di bawah dua digit.

Per Februari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,99 juta orang (5,45%). Angka tersebut merosot 410 ribu orang (0,38%) dari periode yang sama di tahun sebelumnya nan berjumlah 8,40 juta orang (5,83%).

Sejatinya angka pengangguran lebih besar dari data tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila kita mempertimbangkan angka pekerja tidak penuh yang terdiri dari setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

Menurut BPS, setengah pengangguran adalah mereka yang durasi kerjanya kurang dari 35 jam/minggu (normalnya minimal 35 jam/pekan) dan masih mencari atau mau menerima pekerjaan lain. Pada Februari 2023, jumlahnya 6,91%. Artinya, dari 100 pekerja ada sekitar tujuh orang yang termasuk setengah pengangguran.

Sementara pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu, tapi tidak mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain. Di Indonesia, per Februari 2023, jumlahnya mencapai 26,61%. Dengan demikian, dari 100 pekerja terdapat 27 orang yang berstatus paruh waktu.

Sebagai informasi, istilah setengah pengangguran sebelumnya dikenal dengan setengah pengangguran terpaksa. Sedangkan pekerja paruh waktu dulu disebut setengah pengangguran sukarela.

Setiap rezim senantiasa mengusung program menurunkan angka pengangguran. Namun, sesungguhnya apa arti penting dari penurunan angka pengangguran? Dimensi-dimensi yang berbeda akan memberikan jawaban-jawaban yang berbeda atas pertanyaan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi, menurut Hukum Okun, setiap terjadi 1% penurunan angka pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi (tercermin dalam Produk Domestik Bruto/PDB) meningkat 2%, dan berlaku sebaliknya.

Hal-hal lain yang terdampak dengan tingginya angka pengangguran tak terhitung banyaknya. Contohnya: kesehatan mental, kemiskinan, kriminalitas, perceraian, konflik SARA, atau krisis politik.

Problem pengangguran bukan sekadar data-data statistik dan kajian dampak ini-itu. Alih-alih sekadar sebagai problem, pengangguran adalah elemen inheren dalam masyarakat kapitalis, yang eksistensinya bisa menopang, tapi dapat pula menggoyahkan tatanan kapitalisme itu sendiri.

Pengangguran dan Kapitalisme

Sebagai corak produksi, kapitalisme membagi masyarakat menjadi dua kelas utama, yaitu: pemilik alat produksi yang biasa disebut kapitalis dan pihak yang tidak memiliki alat produksi atau proletariat.

Tentu ada kelompok-kelompok lain dalam masyarakat yang berada di luar pembagian dua kelas di atas. Oleh para sarjana, dicetuskan berbagai istilah, seperti: borjuis kecil, semiproletar, lumpenproletar, prekariat, atau kaum tani.

Kelas-kelas tersebut eksis sebagai konsekuensi dari perkembangan kapitalisme yang tidak merata di masyarakat. Di manakah pengangguran berkedudukan dalam kelas-kelas sosial masyarakat kapitalis?

Seorang buruh memiliki tenaga kerja di dalam dirinya, yang jika dia dipekerjakan di suatu perusahaan, maka buruh itu menjual tenaga kerjanya pada perusahaan tersebut. Dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja adalah komoditas.

Setali tiga uang dengan komoditas lain, seperti: baju, susu, atau rekaman musik, tidak semua tenaga kerja terjual di pasar. Orang-orang yang tenaga kerjanya tidak laku terjual, tidak menemukan pembeli, adalah pengangguran.

Pada epos prakapitalis, orang yang tenaga kerjanya tidak laku bukanlah masalah sama sekali. Sebab, kebanyakan masyarakat dalam kelompoknya masing-masing masih memiliki akses terhadap sumber daya yang tidak dimiliki secara pribadi.

Lahan pertanian, kebun, gembala, sumber air, rumah, dan segalanya dikelola bersama untuk kemaslahatan kelompok komunitas. Sepanjang sumber daya alamnya masih tersedia, setiap orang akan selalu bisa mencukupi kebutuhannya.

Namun, pada epos kapitalisme sarana-sarana produksi dan reproduksi yang penting bagi kehidupan manusia telah diprivatisasi dan diperdagangkan. Misalnya saja tanah, air, energi, dan fasilitas kesehatan. Alhasil, para penganggur tak punya akses untuk mendapatkan sumber-sumber penghidupan, sehingga menjadi miskin, sakit, sekarat, lantas mati.

Pengangguran dalam skala luas juga berdampak pada sistem kapitalisme itu sendiri. Semakin banyak pengangguran, maka daya beli menurun. Akibatnya komoditas-komoditas banyak yang tidak laku di pasaran.

Para kapitalis pun mengalami kejatuhan tingkat laba. Perusahaan-perusahaan didorong untuk melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah buruhnya. Para pekerja yang dipecat otomatis jadi pengangguran, lantas menambah angka-angka statistik tentangnya.

Ujung-ujungnya adalah krisis ekonomi kapitalisme. Sepanjang sejarah, telah terjadi berkali-kali krisis kapitalisme di tingkat global. Tercatat yang terbesar adalah Depresi Besar 1930-an, krisis minyak 1970-an, krisis global 2008, krisis Eropa 2011, dan terakhir krisis Covid-19 2020-2021.

Akan tetapi, apabila bisa menghasilkan krisis kapitalisme, mengapa problem pengangguran tidak pernah benar-benar diatasi oleh kelas yang berkuasa dalam sistem kapitalis? Jawabnya karena kapitalisme itu sendiri hanya dapat bertahan bila ada pengangguran dengan jumlah tertentu.

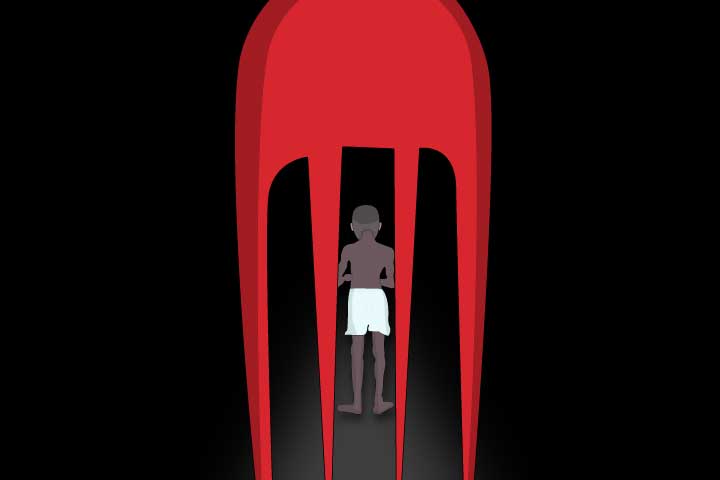

Karl Marx dan Friedrich Engels menyebut pengangguran sebagai tentara cadangan industri (industrial reserved army) atau tentara cadangan buruh (reserved army of labour) atau surplus populasi relatif (relative surplus population).

Sejumlah besar pengangguran berfungsi untuk menjaga agar tingkat upah buruh tetap rendah. Mengapa? karena masih ada banyak pengangguran di bangku cadangan yang siap menggantikan buruh.

Buruh yang menginginkan kenaikan upah dan kerja lebih layak, bisa dipecat dan digantikan oleh pengangguran yang bersedia diupah lebih murah dan kerja kurang layak. Dengan memastikan tingkat upah relatif kecil, maka kaum pemodal dapat memaksimalkan laba secara berkelanjutan.

Pemahaman tersebut menunjukkan pengangguran dibutuhkan bagi keberlangsungan kapitalisme. Kelas yang berkuasa dalam masyarakat kapitalis—pemerintah, asosiasi pengusaha, dan ekonom borjuis—senantiasa berusaha agar tingkat pengangguran tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Apa akibatnya jika tingkat pengangguran terlalu rendah? Yang terjadi seperti di Jepang, yaitu kekurangan populasi untuk mengisi pos-pos pekerjaan, sehingga harus mendatangkan buruh-buruh dari luar negeri, seperti Indonesia, yang kerap kita saksikan belakangan ini.

Apabila pos-pos pekerjaan terlalu lama tidak diisi tersebab minimnya populasi, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang turun atau stagnan karena perputaran uang mandek.

Sebagai komponen masyarakat yang dibutuhkan bagi keberlangsungan kapitalisme, kaum pengangguran memiliki kedudukan strategis di antara kapitalis dan proletariat. Tingkat pengangguran tertentu menguntungkan kelas kapitalis dan merugikan proletariat.

Pengangguran yang terlampau sedikit akan menguntungkan proletariat dan merugikan kelas kapitalis. Sedangkan pengangguran terlalu banyak akan menciptakan krisis.

Namun, mau terlalu banyak atau sedikit, para pengangguran tidak pernah mendapatkan keuntungan apa pun karena mereka tetap berada dalam kondisi rentan. Hal itu tampak pada fakta, bahwa kelas penguasa senantiasa mengeksploitasi kemiskinan yang dialami kaum pengangguran.

Tidak sedikit dari mereka terorganisir dalam wadah kelompok kekerasan berbalut seragam bergaya militer. Kelompok-kelompok tersebut acap dibekingi elite politik, aparat, dan pemodal besar.

Tak jarang pula, komplotan kekerasan ini diarahkan untuk menghalangi gerakan-gerakan rakyat yang sedang memperjuangkan hak-haknya, seperti yang dialami serikat buruh, pegiat lingkungan hidup, tani, mahasiswa, sampai kelompok pro-demokrasi.

Munculnya kelompok-kelompok kekerasan merupakan konsekuensi dari tidak hadirnya wadah yang bisa mengorganisir dan memperjuangkan para pengangguran. Persoalannya, mungkinkah mengorganisir dan memperjuangkan mereka?

Perlunya Wadah Organisasi untuk Memperjuangkan Hak Pengangguran dan Serabutan

Di beberapa negara, ada organisasi-organisasi yang memperjuangkan para pengangguran. Amerika Serikat, misalnya, terdapat Dewan Pengangguran (Unemployed Council) yang berdiri sejak 1930.

Organisasi massa tersebut bekerja dalam upaya mengorganisir dan memobilisasi kaum penganggur. Dewan Pengangguran turut menyerukan penurunan angka pengangguran, lapangan kerja melalui pekerjaan umum, dan pembangunan perumahan murah bersubsidi.

Beberapa massa aksi nasional yang paling penting dari organisasi ini, seperti gerakan 1 Mei 1930 yang melibatkan 350.000 orang, Hari Asuransi Pengangguran Nasional 25 Februari 1931 dengan 400.000 demonstran, dan pertemuan massa nasional pada 4 Februari 1932 nan mengumpulkan 500.000 orang.

Rusia juga pernah memiliki organisasi perjuangan revolusioner yang mewadahi kaum pengangguran. Di tengah suasana Revolusi 1905 Rusia, berdiri sebuah wadah bernama Soviet Pengangguran di St. Petersburg.

Saat itu, di tengah situasi krisis ekonomi ribuan pekerja yang menganggur karena pabrik-pabrik tutup, mengorganisir diri membentuk Soviet/Dewan Pengangguran. Organisasi tersebut bersama Soviet Pekerja menuntut penguasa membuka pekerjaan umum dan dengan giat mengaktivasi dapur-dapur publik gratis.

Di Australia, terdapat Australian Unemployed Workers’ Union (AUWU) yang masih aktif. AUWU adalah organisasi nan mewakili pekerja yang menganggur, setengah menganggur, dan tidak menerima upah, termasuk penerima bantuan sosial di Australia.

AUWU adalah organisasi nasional dengan divisi dan cabang yang beroperasi di setiap negara bagian atau wilayah di Australia. Organ tersebut didirikan pada 2014 dan memasuki 2020 memiliki sekitar 16.000 anggota. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan melalui layanan dukungan, advokasi, serta kampanye.

Berkaca dari tiga negeri di atas, dengan tidak menutup pada pengamatan di negeri-negeri lain, mungkinkah bisa diwujudkan adanya organisasi nasional untuk memperjuangkan pengangguran di Indonesia? Jika bisa, isu-isu apa saja yang menjadi fokusnya?

Apa yang Perlu Diperjuangkan?

Pada Sabtu, 30 September 2023, diadakan diskusi publik bertajuk “Problem Pengangguran dan Korban PHK Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja” oleh Circle Institute.

Pembicaranya antara lain: Kokom Komalawati (eks-aktivis serikat buruh), M. Ridha (editor Indoprogress), Lukman Ainul (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane/LIPS), dan Eling Pangestu (Direktur Circle Institute).

Dalam diskusi tersebut telah dibahas apa saja isu-isu yang perlu diperjuangkan untuk mengentaskan masalah pengangguran di Indonesia. Meskipun tidak terbatas pada daftar berikut, isu-isu itu antara lain:

- Biaya melamar kerja

Maksudnya, ongkos yang dikeluarkan bagi pencari kerja untuk melamar kerja. Misal, ongkos yang sifatnya pungutan liar oleh perusahaan, yayasan, atau balai latihan kerja.

Lalu, ongkos tidak langsung, seperti beli materai, transportasi ke tempat wawancara kerja, berkas-berkas yang harus dicetak atau fotokopi, dan lainnya.

Semua biaya tersebut dibebankan kepada pengangguran sebagai pencari kerja, yang notabene belum memiliki penghasilan, sehingga beban-beban itu dirasa terlalu memberatkan.

- Persyaratan melamar kerja diskriminatif dan tidak masuk akal

Contohnya adalah batasan maksimal usia bagi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya secara objektif tidak memerlukan kriteria fisik tertentu, seperti jurnalis, manajer, dosen, dan guru. Di profesi tersebut beberapa ada yang mencantumkan usia maksimal 25 sampai 35 tahun.

Padahal, di tengah rentannya kondisi seorang buruh untuk di-PHK hari ini, misal seseorang diberhentikan di usia 40 tahun, maka akan sulit baginya mendapat pekerjaan baru. Contoh lain syarat berpenampilan menarik, yang biasanya mendiskriminasi perempuan.

- Keamanan data pribadi bagi pelamar kerja

Pengangguran yang melamar kerja kerap diminta data-data pribadi, seperti hasil pindai KTP, Kartu Keluarga, atau ijazah. Data-data tersebut tidak ada jaminan keamanannya, sehingga rentan disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

- Pencurian ide pelamar kerja

Perusahaan yang melakukan rekrutmen ada yang meminta syarat berupa ide-ide inovatif tertentu untuk menilai kelayakan pelamar. Namun, ide-ide ini, setelah dikirim oleh pelamar kerja, menjadi sepenuhnya milik perusahaan. Kandidat tidak mendapat kompensasi apa pun atas ide inovasinya yang dicuri.

- Ketidakjelasan status dan perlindungan pemagangan

Di luar negeri, ada perbedaan jelas antara internship dan apprenticeship, yang di Indonesia sama-sama diartikan pemagangan. Perbedaan di antara keduanya adalah internship menekankan pada pemberian pelatihan kerja melalui praktik dan edukasi di tempat kerja, sedangkan apprenticeship menekankan pada pemberian pengalaman agar bisa memiliki portofolio kerja.

Di Indonesia, keduanya sama-sama diartikan pemagangan. Sering kali pemagangan di Indonesia, terutama dalam program Merdeka Belajar di perguruan tinggi, memberlakukan apprenticeship secara kewajiban, tapi dengan hak-hak seperti internship.

Dengan kata lain, pemagang dipekerjakan hampir seperti buruh. Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan upah atau paling banter sedikit uang saku saja.

- Tidak adanya jaring pengaman sosial (social safety net) bagi pengangguran dan serabutan

Berbeda dengan pekerja formal yang secara normatif punya beberapa jaminan sosial, seperti contohnya kesehatan dan hari tua, para penganggur atau serabutan tidak memilikinya.

Mereka memang bisa daftar secara mandiri dengan uang pribadi tentu saja. Akan tetapi, kondisi yang dialami penganggur atau pekerja serabutan, membuat mereka tidak bisa bayar iuran atau preminya secara konsisten. Dapur bisa mengepul setiap hari saja sudah bagus.

- Tidak adanya agenda peta jalan menuju full employment oleh pemerintah

Full employment adalah situasi ekonomi di mana semua sumber daya tenaga kerja yang tersedia digunakan seefisien mungkin. Pekerjaan penuh mencerminkan jumlah tenaga kerja terampil dan tidak terampil tertinggi yang dapat dipekerjakan dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu.

Dalam konteks pekerjaan, full employment tercapai ketika angka pengangguran (mencakup penganggur dan setengah menganggur) mendekati nol atau minimal lebih rendah dari 5%. Saat ini, pemerintah tidak memiliki peta jalan yang terukur untuk mencapai titik full employment, sehingga adanya pengangguran dan setengah pengangguran kerap diwajarkan, bahkan dipelihara.

Terlepas dari itu, beberapa isu-isu lain yang bisa dibahas di lain kesempatan, seperti: fleksibilitas pasar tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan gratis yang berkualitas serta berkelanjutan, atau tunjangan pengangguran.

Berikutnya, upah minimum nasional, pendapatan minimum dasar, isu kesehatan mental pengangguran, tunjangan lansia, peningkatan jumlah lapangan kerja, atau problem pengangguran di pedesaan.

Narasi dan secuil analisis di atas tentu masih jauh dari kematangan ilmiah sebagai landasan perjuangan. Perlu kritik dan masukan dari kawan-kawan semua agar kajian ini menjadi komprehensif.

Saya berharap tulisan ini tidak sekadar menjadi bahan diskusi belaka. Mari bergerak bersama menumbangkan tirani kapital dan membangun ulang masyarakat di mana kecemasan atas kemiskinan menjadi gejala langka. Pengangguran sedunia, bersatulah!