Ekses industrialisasi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi dua masalah kunci: lingkungan dan ekonomi, yang bisa dijelaskan secara multidimensional melalui landasan teori kapitalisme-regulasi.

Pada pokoknya, teori tersebut mendorong negara ikut campur di pasar, membuat aturan main demi kesejahteraan dan keberlangsungan pasar itu sendiri.

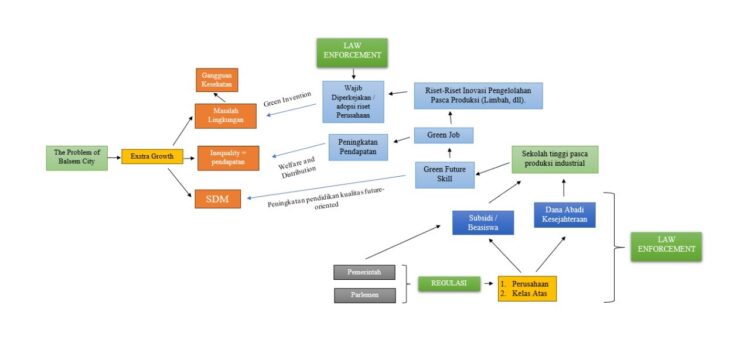

Atas dasar tersebut, tim penulis punya tiga saran kebijakan, antara lain:

- Penegakan hukum, agar terdapat jaminan keseluruhan kebijakan dapat terlaksana;

- Green-knowledge, penekanan pada ilmu pengetahuan dengan fokus energi hijau; dan

- Welfare and justice, kebijakan harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sejak abad ke-20, industrialisasi telah terbukti menjadi mesin utama penggerak ekonomi di banyak negara. Dampaknya, membuat banyak orang di dunia keluar dari kemiskinan ekstrem (World Bank, 2019).

Hal senada juga terjadi di Indonesia, disertai dengan beragam data, seperti kenaikan produk domestik bruto (PDB), kenaikan pendapat asli daerah (PAD), dan penurunan angka pengangguran.

Fenomena tersebut juga didukung pemerintah dengan membuat berbagai kebijakan untuk memuluskan jalan bagi industri.

Namun, lanskap industrialisasi di negara berkembang, seperti Indonesia, masih belum mampu menciptakan tatanan masyarakat yang ideal.

Dalam aspek lingkungan, misalnya, industrialisasi kerap mengabaikan dampak eksternalitas yang merusak.

Mengejar keuntungan pribadi menjadi masalah utama dalam kerusakan lingkungan, bahkan berpotensi mengancam peradaban manusia (Dawson, 2022).

Padahal, risiko lingkungan dapat diatasi dengan penerapan konkret analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan penegakan hukum yang efektif.

Di sisi ekonomi, industrialisasi ternyata tidak hanya mempercepat pertumbuhan, tetapi juga menciptakan jurang kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari tidak meratanya distribusi pendapatan, dan kelompok masyarakat kelas bawah pada akhirnya selalu menjadi korban kesenjangan.

Kerusakan lingkungan dan kesenjangan ekonomi ini, pada gilirannya, bisa mengganggu stabilitas sosial yang dapat berdampak ke politik, ekonomi, hingga hukum.

Melihat berbagai masalah tersebut, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta.

Pertama, mereka harus mengoptimalisasi instrumen solusi yang sudah ada, seperti AMDAL dan penegakan hukum.

Kedua, perlu adanya terobosan yang konseptual, perubahan paradigma, dan solusi inovatif yang melampaui berbagai solusi yang sudah dijalankan sebelumnya.

Oleh karena itu, diperlukan kehendak politik (political will) dan kerja sama lintas sektor untuk merumuskan solusi ideal bersama-sama.

Basis Teori

Untuk memetakan permasalahan dan membuat solusi, tim penulis menggunakan teori ekonomi-politik yang disebut welfare capitalism atau kapitalisme-regulasi.

Tim penulis menggunakan teori kapitalisme kesejahteraan secara lebih sempit berdasarkan penelitian Stoesz & Saunders (1999).

Teori tersebut meyakini kesejahteraan bisa dicapai melalui sistem kapitalisme dengan memperkuat pendapatan masyarakat dan mengumpulkan modal untuk membangun proyek publik.

Salah satu penerapannya adalah New Deal yang digunakan Roosevelt di Amerika Serikat untuk mengatasi The Great Depression 1930.

Tim penulis ingin seperti New Deal, di mana pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dengan gaji buruh yang lebih baik (Stoesz & Saunders, 1999).

Argumen tersebut didasari dengan landasan logis demi mewujudkan lapangan kerja penuh yang berfokus pada bidang yang bisa mengurangi dampak kapitalisme, yaitu pekerjaan hijau (green job).

Sementara itu, kapitalisme-regulasi adalah konsep kebijakan di mana corak produksi kapitalis diatur dan dijamin keterkaitannya dengan sistem sosial, ekonomi dan politik (Polanyi, 1944).

Teori tersebut menjelaskan hubungan antara negara, di mana negara bukan hanya institusi politik belaka, melainkan bagian dari pasar dan sebaliknya.

Pasalnya, negara berperan penting dalam pembentukan pasar dan pasar juga berperan penting dalam pembentukan negara. Dengan kata lain, keduanya saling memengaruhi (co-constitutive).

Karakteristik utama dari perubahan sosial-politik adalah komodifikasi melalui desain regulasi baru yang memberikan insentif dan pilihan.

Intinya, kapitalisme-regulasi menekankan pentingnya aturan main dalam mewujudkan kapitalisme kesejahteraan (Levi-Faur, 2017).

Saran Kebijakan

Terdapat tiga unsur penting menurut tim penulis:

- Penegakan hukum, menjamin keseluruhan kebijakan ini memiliki landasan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa;

- Green-knowledge, mengatasi persoalan lingkungan dengan menekankan peran ilmu pengetahuan. Program utamanya adalah sekolah tinggi pasca-produksi industrial (STPPI); dan

- Welfare and justice, implikasi kebijakan ini bisa meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Inovasi STPPI dapat menciptakan pekerjaan hijau dan kemampuan di bidang lingkungan sebagai ladang pekerjaan baru.

Tujuannya tidak hanya menciptakan pekerja, tetapi juga ilmuwan hijau yang fokus meneliti bagaimana mengelola limbah industrial dan ekses industrial lain.

Dengan demikian, kegiatan produksi bisa semakin berkembang (pertumbuhan ekonomi tetap naik) tanpa merusak lingkungan.

Penelitian para ilmuwan hijau ini akan diatur, di mana hasilnya risetnya wajib diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi sebagai target kebijakan.

Ilmuwan juga bisa dipekerjakan dalam perusahaan untuk menghasilkan solusi pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan tanpa membebani keuangan perusahaan.

Hal tersebut dibutuhkan karena keberlangsungan lingkungan tidak cukup hanya dengan kesadaran, tetapi harus didukung regulasi yang memaksa.

Sisi kebijakan kesejahteraannya terlihat pada perlindungan kapitalisme sekaligus berupaya menciptakan daya beli melalui lapangan pekerjaan hijau, sehingga ketimpangan pendapatan bisa diatasi.

Selain itu, juga terlihat pada regulasi pemerintah dan parlemen untuk menekan perusahaan dan kelas atas yang teridentifikasi sebagai target kebijakan untuk menyumbang ke Dompet Dana Abadi Kesejahteraan.

Lebih lanjut, pemerintah juga perlu mengalokasikan pajaknya untuk subsidi dan beasiswa bagi pelajar STPPI yang memiliki kendala finansial.

Dana abadi itu dimaksudkan untuk menyokong operasional sekolah dan mendorong lahirnya riset, bahkan untuk penelitian yang masih trial-error sekalipun, sehingga pemerintah bukan menjadi ‘makelar riset’.

Kebijakan kesejahteraan ini akan mendistribusikan ulang kekayaan yang telah terakumulasi oleh kalangan orang-orang kaya, menciptakan peluang dan sumber kekayaan baru, sekaligus mengatasi dampak eksternalitas yang terjadi.

Peningkatan lapangan kerja akan sulit kalau cuma mengandalkan sektor konvensional yang sudah terisi penuh. Oleh sebab itu, sektor hijau yang masih baru akan membuka peluang anyar bagi peningkatan lapangan kerja.

STPPI dapat meningkatkan kapasitas SDM Indonesia karena dilengkapi dengan kurikulum hijau yang canggih, berorientasi pada solusi dan masa depan, serta bisa langsung diterapkan.

Demi kesiapan menjadi ilmuwan dan tenaga kerja hijau, STPPI akan menyelenggarakan program magang di perusahaan yang menjadi sasaran kebijakan untuk praktik dan latihan kerja di sektor hijau dan berpikir inovatif.

Dengan demikian, STPPI setidaknya dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, mengubur jurang ketimpangan, menyelesaikan masalah lingkungan dengan angkatan kerja dan ilmu pengetahuan hijau.

Semua itu, tentu saja dijamin pelaksanaannya berdasarkan penegakan hukum terpadu dan peran kolaboratif pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjalankan paket kebijakan ini.

Kesimpulan

Melalui teori negara kesejahteraan dan kapitalisme-regulasi yang mana pemerintah turut andil dalam pasar, jebakan atau dilema antara lingkungan dan kesejahteraan dapat dihindari.

Dampak negatif industrialisasi yang menjadi ladang masalah, jika ditelusuri lebih lanjut, justru bisa menjadi ladang solusi, seperti yang sudah tim penulis jelaskan sebelumnya.

Inovasi STPPI yang tim penulis gagas tidak hanya menyelesaikan kurangnya kualitas SDM dan skill-matching yang buruk, tapi juga membuka peluang pekerjaan baru dan menyambut transisi hijau melalui penyediaan green jobs.

Selain menyediakan solusi jangka pendek berupa penegakan hukum AMDAL, STPPI juga ditargetkan sebagai solusi jangka panjang.

Ibarat pepatah “membunuh dua burung dengan satu batu”, solusi yang tim penulis hadirkan diharapkan dapat menyelesaikan masalah multidimensional yang dihadapi Indonesia.

Referensi

- Dawson, Ashley. (2022). Kepunahan dan Kapitalisme: Sebuah Sejarah yang Radikal. Yogyakarta: Penerbit Independen.

- Extreme Poverty in absolute numbers – Ravallion (2016) updated with World Bank (2019) – processed by Our World in Data. “Number of people not in extreme poverty” [dataset]. Extreme Poverty in absolute numbers – Ravallion (2016) updated with World Bank (2019) [original data].

- Levi-Faur, David. (2017). Regulatory capitalism. In P. DRAHOS (Ed.), Regulatory Theory: Foundations and applications (pp. 289–302). ANU Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.26.

- Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. Boston: Beacon.

- Stoesz, David, & Saunders, David. (1999). Welfare Capitalism: A New Approach to Poverty Policy? Social Service Review, 73 (3), 380–400. https://doi.org/10.1086/514429.

Catatan redaksi:

Tim penulis terdiri dari: Dafiq Febriali Sahl, Joya Josephine, Nabih Rijal Makarim, dan Raihan Raidinata Putra.